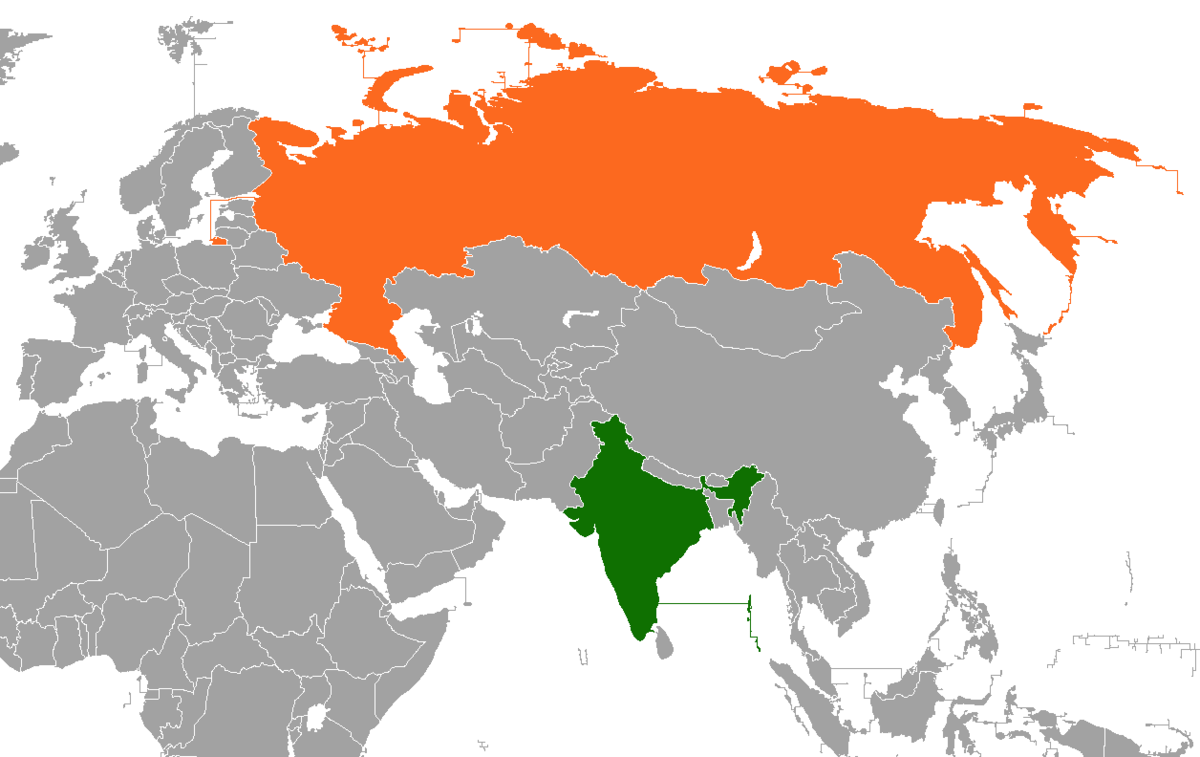

History of India-Russia Relations

India–Russia relations are among the most enduring bilateral partnerships in modern international affairs, tracing their roots back centuries. Diplomatic relations were formally established on April 13, 1947, between India and the Soviet Union (USSR), a few months before India’s independence. Yet, contacts predate this by centuries—Russian chronicles mention Indian merchants in Astrakhan in the 17th century, and the first official Russian mission to India arrived in 1646 under Tsar Mikhail Romanov.

Cold War Foundations (1947–1991)

During the Cold War, India pursued a non-alignment policy, but strategic compulsions drew it closer to Moscow. The USSR became New Delhi’s most dependable partner, offering support in three crucial dimensions:

-

Military Aid: After the 1962 India–China war, when Western nations hesitated, Moscow provided fighter jets (MiG-21s), submarines, and tanks, making the USSR India’s primary defense partner.

-

Economic Cooperation: Soviet experts helped build India’s industrial base, including iconic projects such as Bhilai and Bokaro Steel Plants and hydroelectric projects under the Five-Year Plans.

-

Diplomatic Support: At the UN, the USSR repeatedly vetoed Security Council resolutions unfavorable to India on Kashmir (1957, 1962, 1971). During the 1971 Indo-Pakistani War, Moscow provided crucial political backing and military deterrence, enabling the birth of Bangladesh.

The landmark 1971 Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation institutionalized this partnership, creating an informal security guarantee. Cultural diplomacy also flourished—Bollywood cinema gained mass popularity in the USSR, while Soviet literature shaped Indian intellectual circles.

Post-Soviet Transition (1991–2000)

With the USSR’s collapse, ties transitioned seamlessly to the Russian Federation. A 1993 Treaty of Friendship reaffirmed the relationship. Despite Russia’s internal economic turmoil in the 1990s, both sides sought continuity. By 2000, during President Vladimir Putin’s visit, ties were elevated to a Strategic Partnership, ensuring annual summits and long-term cooperation.

Strategic Consolidation (2000s–2010s)

The early 21st century marked consolidation:

-

Military: Russia remained India’s top arms supplier, often contributing over 60% of imports. Joint ventures such as the BrahMos supersonic missile epitomized trust.

-

Energy & Space: Russia partnered in nuclear projects (notably the Kudankulam Nuclear Plant) and supported India’s space ambitions, including early Chandrayaan missions.

-

Exercises: Regular joint military drills like INDRA symbolized interoperability.

Geopolitical Resilience (2014–Present)

After Russia’s annexation of Crimea in 2014 and subsequent Western sanctions, India maintained engagement while pursuing its strategic autonomy. The 2022 Ukraine War tested ties further:

-

India abstained on UN resolutions condemning Russia.

-

Bilateral trade surged, especially in energy: by 2023, Russia supplied over 40% of India’s crude imports, pushing total trade to $65+ billion by 2024.

-

Defense ties endured, including the acquisition of S-400 air defense systems, despite US CAATSA sanctions threats.

Currently, the partnership spans defense (70% of Indian equipment is Russian-origin), energy security, and multilateral collaboration in BRICS, SCO, and G20. Challenges include payment bottlenecks due to sanctions and India’s diversification toward Western defense suppliers, but the relationship remains robust.

What Does the Indian Foreign Minister Mean by “Steadiest of the Major Relationships”?

On August 21, 2025, External Affairs Minister S. Jaishankar, during talks with Sergey Lavrov in Moscow, called India–Russia ties the “steadiest of the major relationships in the world after World War II.” He hailed it as a “model for the world,” citing trust, non-interference, and enduring economic benefit.

Jaishankar’s point rests on the unbroken continuity of the partnership, even amid seismic global shifts:

-

Unlike the US–Soviet relationship that collapsed into the Cold War, or US–China ties that oscillated between engagement and confrontation, India–Russia ties never fractured.

-

After 1991, when Russia realigned briefly with the West, India–Russia bonds adapted without rupture.

-

During the Ukraine crisis, India balanced global pressures while deepening trade and security cooperation with Moscow.

The steadiness is rooted in shared principles: multipolarity, sovereignty, and non-alignment with Western-led sanctions regimes. For Jaishankar, this makes it a model of pragmatic diplomacy unshaken by ideology or shifting alliances.

How Is the Russia–India Relationship Outstanding?

This partnership stands out for its strategic depth, resilience, and mutual benefit:

-

Defense Technology & Co-Development: Unlike many suppliers, Russia shares advanced technologies (e.g., BrahMos missiles, nuclear submarines), empowering India’s defense self-reliance.

-

Resilience Against External Pressure: Even under Western sanctions, India pursued deals like the S-400s, asserting sovereignty in foreign policy. Public opinion mirrors this—Indians consistently rank Russia as a top trusted partner.

-

Trade Boom: Bilateral trade jumped from $13B in 2021 to $68B in 2024, largely through discounted Russian oil.

-

Non-Interference: Unlike the US or EU, Russia refrains from criticizing India on Kashmir, democracy, or human rights, aligning with India’s doctrine of non-interference.

-

Global Cooperation: Joint advocacy for reform in global institutions, collaboration in Arctic energy exploration, and pharmaceutical exchanges reinforce long-term relevance.

This makes it a “special and privileged strategic partnership”, resilient across wars, sanctions, and ideological transformations.

Is This Like the US–UK “Special Relationship”?

India–Russia ties are sometimes compared to the US–UK “special relationship,” but the analogy has limits.

Similarities:

-

Longevity: Both partnerships have spanned decades with consistency.

-

Defense Cooperation: US–UK via NATO and intelligence (Five Eyes); India–Russia via arms transfers and joint ventures.

-

Public Trust: Both enjoy unusually high mutual favorability in opinion polls.

Differences:

-

Foundations: US–UK rests on shared history, culture, and language. India–Russia is a geopolitical compact, not civilizationally intertwined.

-

Values Alignment: US–UK share liberal democracy and often coordinate sanctions regimes; India–Russia emphasize multipolarity and sovereignty.

-

Economic Scale: US–UK trade is $300+ billion; India–Russia remains smaller, energy- and defense-heavy, though growing.

-

Global Roles: US–UK is embedded in Western alliances; India–Russia exist in a non-Western axis, balancing East and West.

Thus, while both are “special relationships,” India–Russia is distinctive as a partnership of equals in a multipolar world, not a family alliance rooted in common heritage.

भारत-रूस संबंधों का इतिहास

भारत–रूस संबंध आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे लंबे और स्थायी साझेदारी में से एक हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। 13 अप्रैल 1947 को भारत और सोवियत संघ (यूएसएसआर) के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए, यानी भारत की स्वतंत्रता से कुछ महीने पहले। लेकिन संपर्क इससे बहुत पहले के हैं—रूसी अभिलेखों में 17वीं सदी में अस्त्रखान (Astrakhan) में भारतीय व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, और रूस का पहला आधिकारिक मिशन 1646 में ज़ार मिखाइल रोमानोव के शासनकाल में भारत आया था।

शीत युद्ध की नींव (1947–1991)

शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, लेकिन रणनीतिक कारणों से वह मॉस्को के करीब होता गया। सोवियत संघ भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बना, जिसने तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग दिया:

-

सैन्य सहायता: 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद, जब पश्चिमी देशों ने हिचक दिखाई, मॉस्को ने मिग-21 लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ और टैंक दिए। सोवियत संघ भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया।

-

आर्थिक सहयोग: सोवियत विशेषज्ञों ने भारत के औद्योगिक ढांचे के निर्माण में मदद की, जिनमें भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जलविद्युत परियोजनाएँ शामिल थीं।

-

कूटनीतिक समर्थन: संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने कई बार कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में वीटो किया (1957, 1962, 1971)। 1971 के भारत–पाक युद्ध में मॉस्को ने भारत को राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ।

1971 की भारत–सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि ने इस संबंध को संस्थागत रूप दिया। सांस्कृतिक स्तर पर भी यह दौर महत्वपूर्ण रहा—बॉलीवुड फिल्मों ने सोवियत संघ में लोकप्रियता पाई, जबकि रूसी साहित्य ने भारतीय बौद्धिक जगत को गहराई से प्रभावित किया।

सोवियत-पश्चात संक्रमण (1991–2000)

सोवियत संघ के विघटन के बाद भी संबंध सहज रूप से रूसी संघ में स्थानांतरित हो गए। 1993 की मित्रता संधि ने इसे दोहराया। रूस की आंतरिक आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, दोनों देशों ने निरंतरता बनाए रखी। 2000 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।

रणनीतिक सुदृढ़ीकरण (2000–2010 का दशक)

21वीं सदी की शुरुआत में संबंध और गहरे हुए:

-

रक्षा: रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा, कई बार आयात का 60% से अधिक हिस्सा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसी संयुक्त परियोजनाएँ आपसी विश्वास का प्रतीक बनीं।

-

ऊर्जा और अंतरिक्ष: रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जैसी परियोजनाओं में साझेदारी की और भारत के अंतरिक्ष अभियानों (चंद्रयान) को समर्थन दिया।

-

सैन्य अभ्यास: इंद्रा जैसे संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं की गहरी समझ का प्रतीक बने।

भू-राजनीतिक दृढ़ता (2014–वर्तमान)

2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के विलय और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने अपने संबंध बनाए रखे। 2022 के यूक्रेन युद्ध ने इन संबंधों की परीक्षा ली:

-

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया।

-

द्विपक्षीय व्यापार तेज़ी से बढ़ा—2023 तक रूस भारत के कच्चे तेल का 40% से अधिक आपूर्ति करने लगा, जिससे व्यापार 65 अरब डॉलर (2024) से ऊपर चला गया।

-

रक्षा सहयोग जारी रहा, जैसे S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद, बावजूद इसके कि अमेरिका ने CAATSA प्रतिबंध की धमकी दी।

आज यह साझेदारी रक्षा (70% भारतीय हथियार रूसी मूल के हैं), ऊर्जा सुरक्षा, और ब्रिक्स, एससीओ, जी20 जैसे बहुपक्षीय मंचों तक फैली है। भुगतान कठिनाइयों और भारत के हथियार स्रोतों के विविधीकरण जैसी चुनौतियाँ हैं, लेकिन संबंध मजबूत बने हुए हैं।

"सबसे स्थिर संबंध" से विदेश मंत्री का क्या मतलब है?

21 अगस्त 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में सेर्गेई लावरोव के साथ बैठक के दौरान भारत–रूस संबंधों को “द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे स्थिर प्रमुख संबंधों में से एक” बताया। उन्होंने इसे “दुनिया के लिए एक मॉडल” कहा और विश्वास, गैर-हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ को इसकी नींव बताया।

जयशंकर का आशय यह था कि वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद यह साझेदारी लगातार बनी रही है:

-

जब अमेरिका–सोवियत संबंध शीत युद्ध में टूट गए, भारत–सोवियत संबंध गहराते रहे।

-

1991 के बाद, रूस के पश्चिम की ओर झुकाव के बावजूद, भारत–रूस संबंध नहीं टूटे।

-

यूक्रेन संकट में पश्चिमी दबाव के बीच भी भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग जारी रखा।

इस स्थिरता की जड़ें साझा सिद्धांतों में हैं: बहुध्रुवीय विश्व की वकालत, एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध, और संप्रभु समानता पर ज़ोर।

भारत–रूस संबंध किस तरह असाधारण हैं?

यह संबंध अपनी रणनीतिक गहराई, मजबूती और पारस्परिक लाभ के कारण विशेष है:

-

रक्षा तकनीक और सह-विकास: रूस भारत को ऐसी उन्नत तकनीक देता है (जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, परमाणु पनडुब्बियाँ) जो बहुत कम देश देते हैं।

-

बाहरी दबाव के बावजूद मजबूती: पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने S-400 सौदा किया। जनमत भी इसके पक्ष में है—भारत में रूस सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता है।

-

व्यापार में उछाल: 2021 में 13 अरब डॉलर का व्यापार 2024 में 68 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

-

गैर-हस्तक्षेप की नीति: अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, रूस कश्मीर या भारत की घरेलू नीतियों पर टिप्पणी नहीं करता।

-

वैश्विक सहयोग: वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत, आर्कटिक ऊर्जा खोज और दवा क्षेत्र में सहयोग इसे दीर्घकालिक बनाते हैं।

इसलिए इसे “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” कहा जाता है।

क्या यह अमेरिका–ब्रिटेन संबंध जैसा है?

भारत–रूस संबंधों की तुलना कभी-कभी अमेरिका–ब्रिटेन के “विशेष संबंध” से की जाती है, लेकिन इसमें कई बुनियादी अंतर हैं।

समानताएँ:

-

लंबी अवधि: दोनों संबंध दशकों से चले आ रहे हैं।

-

रक्षा सहयोग: अमेरिका–ब्रिटेन नाटो और खुफिया (फाइव आइज़) में; भारत–रूस हथियारों और सैन्य अभ्यास में।

-

जन-विश्वास: दोनों रिश्ते सार्वजनिक समर्थन का आनंद लेते हैं।

भिन्नताएँ:

-

आधार: अमेरिका–ब्रिटेन संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और भाषा पर आधारित हैं। भारत–रूस संबंध भू-राजनीतिक ज़रूरतों और गुटनिरपेक्षता पर टिके हैं।

-

मूल्यों का तालमेल: अमेरिका–ब्रिटेन उदार लोकतंत्र और प्रतिबंध नीति में एकजुट हैं; भारत–रूस बहुध्रुवीयता और संप्रभुता पर जोर देते हैं।

-

आर्थिक परिमाण: अमेरिका–ब्रिटेन का व्यापार 300 अरब डॉलर+, जबकि भारत–रूस व्यापार छोटा है और ऊर्जा–रक्षा केंद्रित है।

-

वैश्विक स्थिति: अमेरिका–ब्रिटेन पश्चिमी गठबंधनों का हिस्सा हैं; भारत–रूस “ग़ैर-पश्चिमी धुरी” का हिस्सा हैं।

इसलिए, जबकि दोनों रिश्ते "विशेष" कहे जा सकते हैं, भारत–रूस साझेदारी एक बहुध्रुवीय दुनिया में समान भागीदारों की है, न कि साझा विरासत वाली पारिवारिक गठबंधन की।

Singling Out India on Russian Oil Is a Strategic Mistake

When it comes to global energy flows, hypocrisy travels faster than oil tankers. Washington has chosen to criticize India for purchasing Russian crude, but the facts reveal a different story: Europe still buys Russian gas, the United States has carved out exceptions for Russian uranium, and China imports even more Russian oil than India. To single out New Delhi is not only unfair—it is strategically self-defeating.

Europe’s Continuing Dependence

Despite ambitious rhetoric about weaning itself off Russian energy, Europe continues to rely heavily on Moscow for natural gas. In 2024, the European Union’s imports of Russian liquefied natural gas (LNG) actually rose, with total deliveries increasing by nearly 18 percent. By 2025, Russian LNG still accounted for the majority of EU imports from Moscow, often arriving directly at European ports. Brussels has passed sanctions packages that restrict re-export of Russian LNG but stop short of banning direct consumption. In other words, Europe reserves the right to keep buying what it needs.

If European capitals can justify purchases on grounds of energy security, why should India—whose energy demand is surging with its population of 1.4 billion—be treated differently?

America’s Uranium Waiver

The United States itself has relied heavily on Russian nuclear fuel. Roughly a fifth of the enriched uranium used in U.S. reactors came from Russia before 2024. When Congress passed legislation to ban these imports, the law included waivers extending through 2027 to avoid crippling America’s own energy grid. President Biden signed the bill in May 2024, but the message was clear: principles yield to pragmatism when national energy security is on the line.

If the U.S. requires a four-year glide path to reduce reliance on Russian uranium, it rings hollow to expect India to cut Russian crude imports overnight.

China Buys More, but Escapes Blame

China remains Russia’s single largest energy customer, importing over two million barrels of crude per day in 2024. Yet Washington’s harshest rhetoric is not reserved for Beijing but for New Delhi. This asymmetry is glaring. Public scolding of India, while ignoring China’s vastly greater purchases, risks being perceived as politically motivated rather than strategically consistent.

India Is Playing by the Rules

It is worth noting that Russian oil is not under a global embargo. Instead, the G7 and EU established a price-cap mechanism, allowing countries to buy Russian crude provided it trades below a set threshold. Indian refiners argue they are complying with these rules while simultaneously ensuring that global oil markets remain stable. In fact, by absorbing discounted Russian barrels, India prevented sharper price spikes that would have hurt the very Western consumers the coalition seeks to protect.

The Double Standard Problem

Data shows India’s share of Russian crude imports has risen to around 35–40 percent of its total oil basket. Significant, yes—but Europe still funnels billions of euros annually into Russian LNG, and the United States continues to import uranium. Singling out India while turning a blind eye to Europe’s and America’s own carve-outs exposes the inconsistencies of Western policy.

Such selective outrage does not weaken Russia’s war chest. Instead, it risks alienating India at a time when Washington needs its cooperation on supply chains, advanced technology, and Indo-Pacific security.

A Smarter Path Forward

Rather than blaming India, the United States and its allies should pursue a more coherent strategy:

-

Apply one standard for all. If Europe can justify gas purchases and America can keep buying uranium, India should not be chastised for importing oil.

-

Target real leakages. The coalition should focus on closing shipping loopholes, shadow fleet operations, and transshipment hubs that allow Russia to evade sanctions.

-

Provide alternatives. Helping India diversify its energy mix—through financing for renewables, expanded refining partnerships, or access to non-Russian crude—would do more to reduce dependence than criticism ever will.

-

Keep the coalition broad. Energy security and geopolitical stability require keeping major demand centers, from Europe to India, inside the fold. Narrowing the focus to berating India undermines that unity.

Conclusion

Europe buys Russian gas. The U.S. buys Russian uranium. China buys even more Russian oil than India. For Washington to single out New Delhi is to expose a glaring double standard. A sustainable coalition against Moscow’s war economy requires fairness, consistency, and practical alternatives. Anything less weakens trust—and risks pushing one of America’s most important partners further toward strategic autonomy.

भारत को रूसी तेल पर निशाना बनाना रणनीतिक भूल है

ऊर्जा के वैश्विक प्रवाह में पाखण्ड टैंकरों से भी तेज़ चलता है। अमेरिका ने भारत को रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए आलोचना का निशाना बनाया है, जबकि सच्चाई यह है कि यूरोप अब भी रूसी गैस खरीद रहा है, अमेरिका ने रूसी यूरेनियम के लिए खुद को छूट दी है, और चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल आयात कर रहा है। केवल नई दिल्ली को अलग करके देखना न तो न्यायसंगत है, न ही रणनीतिक रूप से बुद्धिमानी।

यूरोप की निर्भरता बनी हुई है

रूस से दूरी बनाने की महत्वाकांक्षी घोषणाओं के बावजूद यूरोप अब भी रूसी प्राकृतिक गैस पर भारी निर्भर है। 2024 में यूरोपीय संघ के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात वास्तव में बढ़ गए, कुल आपूर्ति लगभग 18% तक बढ़ी। 2025 में भी रूसी LNG यूरोप के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा बना रहा। ब्रुसेल्स ने कुछ ट्रान्सशिपमेंट (पुनः निर्यात) पर रोक लगाई, लेकिन प्रत्यक्ष उपभोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया।

यदि यूरोपीय देश ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर रूस से खरीदारी जारी रख सकते हैं, तो 1.4 अरब की आबादी वाले भारत को क्यों अलग करके देखा जाए?

अमेरिका की यूरेनियम छूट

अमेरिका स्वयं रूसी आणविक ईंधन पर भारी निर्भर रहा है। 2024 से पहले उसके लगभग पाँचवाँ हिस्सा समृद्ध यूरेनियम रूस से आता था। जब कांग्रेस ने इसे प्रतिबंधित करने का क़ानून पारित किया, तो उसमें 2027 तक छूट दी गई, ताकि अमेरिकी ऊर्जा ग्रिड पर असर न पड़े। राष्ट्रपति बाइडेन ने मई 2024 में इस क़ानून पर हस्ताक्षर किए, जो यह स्पष्ट संदेश था कि जब घरेलू ऊर्जा सुरक्षा दाँव पर हो, तब सिद्धांत पीछे हट जाते हैं।

यदि अमेरिका को रूसी यूरेनियम से बाहर निकलने के लिए चार साल की मोहलत चाहिए, तो भारत से यह उम्मीद करना कि वह एक झटके में रूसी तेल आयात रोक दे—बेमानी है।

चीन अधिक खरीदता है, फिर भी आलोचना से बचा है

चीन रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा ग्राहक है, जिसने 2024 में प्रतिदिन 20 लाख बैरल से अधिक रूसी तेल आयात किया। इसके बावजूद वॉशिंगटन की सबसे कठोर आलोचना चीन पर नहीं, बल्कि भारत पर हुई है। यह विषमता साफ दिखती है। भारत को कठघरे में खड़ा करना, जबकि बीजिंग और यूरोप पर चुप्पी साधना, अमेरिकी नीति को असंगत और राजनीतिक प्रेरित दर्शाता है।

भारत नियमों का पालन कर रहा है

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रूसी तेल पर कोई वैश्विक प्रतिबंध नहीं है। इसके बजाय, G7 और यूरोपीय संघ ने एक मूल्य-सीमा (प्राइस कैप) व्यवस्था बनाई है। भारत का तर्क है कि वह इसी सीमा के भीतर तेल खरीद रहा है और साथ ही वैश्विक बाजार को स्थिर भी बनाए रख रहा है। दरअसल, भारत द्वारा रियायती रूसी तेल खरीदने से वैश्विक कीमतें और अधिक नहीं बढ़ीं, जिससे पश्चिमी उपभोक्ताओं को ही राहत मिली।

दोहरे मापदंड की समस्या

भारत के कुल तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35–40% तक पहुँची है। यह बड़ा है, लेकिन यूरोप अब भी हर साल अरबों यूरो का भुगतान रूसी LNG के लिए करता है, और अमेरिका ने यूरेनियम में खुद को छूट दी हुई है। ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना पश्चिम की नीति को पाखंडी और असंगत बनाता है।

इस तरह की चयनात्मक आलोचना रूस की आमदनी को कम नहीं करती, बल्कि भारत जैसे महत्त्वपूर्ण साझेदार को नाराज करती है—ठीक उसी समय जब अमेरिका को उसकी ज़रूरत आपूर्ति शृंखलाओं, तकनीक और हिंद–प्रशांत सुरक्षा में है।

समझदारी का रास्ता

भारत को दोषी ठहराने की बजाय, अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक सुसंगत रणनीति अपनानी चाहिए:

-

सभी के लिए समान नियम। यदि यूरोप गैस खरीद सकता है और अमेरिका यूरेनियम, तो भारत को तेल खरीदने के लिए कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए।

-

वास्तविक रिसाव पर चोट करें। शिपिंग लूपहोल, शैडो फ्लीट, और ट्रान्सशिपमेंट रोकें—यही उपाय रूस की आय पर सीधा असर डालेंगे।

-

विकल्प प्रदान करें। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, गैर-रूसी कच्चे तेल की पहुँच, और रिफाइनिंग साझेदारी उपलब्ध कराना आलोचना से कहीं अधिक कारगर होगा।

-

गठबंधन को व्यापक बनाएँ। यदि ऊर्जा सुरक्षा सबकी साझा चुनौती है, तो यूरोप, भारत, जापान और अमेरिका सबको बराबरी से शामिल करना होगा। केवल भारत पर दबाव डालने से एकता नहीं टूटेगी, लेकिन भरोसा ज़रूर कमजोर होगा।

निष्कर्ष

यूरोप रूसी गैस खरीदता है। अमेरिका रूसी यूरेनियम खरीदता है। चीन भारत से अधिक रूसी तेल खरीदता है। ऐसे में केवल भारत को अलग करके देखना किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं, बल्कि दोहरे मापदंड का परिचायक है। रूस पर वास्तविक दबाव तभी डाला जा सकता है जब सभी साझेदारों को निष्पक्ष व्यवहार मिले। अन्यथा, अमेरिका अपने ही महत्त्वपूर्ण साझेदार—भारत—को और अधिक रणनीतिक स्वायत्तता की ओर धकेल देगा।

India’s Potential Role in a Political Solution to the Ukraine–Russia War

The war in Ukraine has already produced staggering human costs: tens of thousands dead, millions displaced, and entire cities reduced to rubble. As the conflict drags into its fourth year, the pattern is clear—military escalation has not delivered decisive victory for either side. Instead, it has entrenched destruction and prolonged suffering. The time has come for all parties to acknowledge an uncomfortable truth: there is no purely military solution. The only sustainable path forward is a political one.

Why Military Escalation Fails

From the outset, the Ukraine–Russia war has been shaped by maximalist goals that resist compromise. Russia sought regime change in Kyiv; Ukraine sought total territorial restoration, including Crimea. Western capitals, led by Washington, have continued to tighten economic sanctions in the hope of crippling Russia’s war machine. Yet after years of attrition:

-

Russia has adapted to sanctions by redirecting trade toward Asia, especially India and China.

-

Ukraine remains dependent on Western military and financial aid, which shows signs of fatigue in both the U.S. Congress and European parliaments.

-

The battlefield is stalemated—with territory changing hands slowly and at enormous human cost.

Continuing this trajectory will only guarantee more death, displacement, and destruction. A durable peace requires moving beyond military thinking toward political imagination.

India’s Unique Position

India is arguably the only major power with the credibility, relationships, and interests to guide such a process. Its role is defined by three factors:

-

Historic Ties with Russia: India and Russia have shared a trusted partnership since the Cold War, encompassing defense, energy, and diplomatic support. Moscow values New Delhi’s friendship as a counterweight to Western isolation.

-

Credibility in the Global South: Unlike NATO states, India is not seen as a belligerent party. Its consistent call for dialogue and respect for sovereignty resonates across Asia, Africa, and Latin America, where skepticism about Western sanctions runs deep.

-

Commitment to Peace: India has neither endorsed Russia’s invasion nor supported NATO expansion. It has abstained on UN resolutions not to protect Moscow, but to preserve space for mediation. In Jaishankar’s words, India has not been “neutral” or “pro-Russia,” but pro-peace.

This positioning equips India to act as a bridge—between Russia and the West, and between Ukraine’s sovereignty and Russia’s security concerns.

Concrete Steps Ukraine Could Take

While mediation requires all parties, Ukraine could unilaterally initiate confidence-building moves that change the dynamics:

-

Amend the Constitution: Removing the NATO membership clause would not block future accession—sovereign states are always free to apply—but would address Moscow’s core security anxiety. NATO itself has not offered a timeline for Ukraine’s entry. Symbolic or not, amending the clause would shift the political ground.

-

Commit to Federalism: Granting autonomy to regions, with protections for language and cultural rights, would reassure minorities and demonstrate flexibility. This mirrors successful federal structures in diverse democracies, including India.

-

Referenda on Disputed Territories: Subjecting Crimea, Donetsk, and Luhansk to internationally supervised referenda after demilitarization could create a legitimate settlement mechanism. Peacekeepers from neutral states—India, Nepal, perhaps Brazil or South Africa—could oversee the process.

-

Return of Refugees and New Mandate: After troop withdrawals and refugee resettlement, President Zelensky could seek a fresh democratic mandate for constitutional changes, ensuring domestic legitimacy.

Why Sanctions Are Not Enough

The White House has doubled down on sanctions as a tool of leverage. Yet sanctions are not a political solution—they are economic weapons designed to weaken an adversary militarily. They have not forced Russia to capitulate, nor have they brought negotiations closer. If anything, sanctions have pushed Moscow deeper into partnerships with Beijing, Tehran, and Pyongyang, while raising costs for Europe and the Global South.

In this light, using sanctions as the centerpiece of strategy is tantamount to extending the military logic of the conflict. They may slow Russia’s economy, but they do not produce a roadmap for peace.

India as a Peace Broker

The moment demands a mediator who is respected in Moscow, trusted in Kyiv, and taken seriously in Washington and Brussels. India alone fits that description. It is a nuclear power, a democracy, a member of the Quad with the U.S., and simultaneously Russia’s longstanding partner.

By leveraging its “special and privileged” ties with Moscow, India could nudge Russia toward the recognition that continued war undermines its long-term interests. At the same time, New Delhi could encourage Kyiv to embrace pragmatic reforms—federalism, constitutional amendments, referenda—that would not betray sovereignty but would break the deadlock.

Peacekeeping contributions from India and Nepal could further legitimize such a process, giving it a South Asian imprint that signals neutrality.

Conclusion: Peace Through Politics, Not Arms

The Ukraine–Russia war is a grim reminder that modern wars of attrition do not end in victory parades—they end in stalemates, compromises, and exhausted populations. The only question is how much more devastation must occur before leaders accept the inevitable.

India is uniquely placed to help midwife this acceptance. Not as a neutral bystander, but as a pro-peace actor—one whose credibility in Moscow and legitimacy in the Global South could open doors others cannot. Instead of fantasizing about ever-harsher sanctions, Washington should recognize this opportunity: to work with India to guide Russia and Ukraine toward a political settlement.

Only then will the cycle of death, displacement, and destruction finally give way to reconstruction, reconciliation, and peace.

यूक्रेन–रूस युद्ध का राजनीतिक समाधान: भारत की अनूठी भूमिका

यूक्रेन युद्ध ने अब तक भयावह मानवीय कीमत वसूल की है: दसियों हज़ार मौतें, लाखों लोग विस्थापित, और पूरे–पूरे शहर खण्डहर बने। चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका यह युद्ध अब साफ संकेत दे रहा है—सैन्य बल से निर्णायक जीत किसी भी पक्ष को नहीं मिली। केवल विनाश और पीड़ा लम्बी होती गई है। अब समय आ गया है कि सभी पक्ष यह स्वीकार करें: इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है। इसका स्थायी हल केवल राजनीतिक हो सकता है।

क्यों सैन्य विस्तार विफल हो रहा है

शुरुआत से ही यूक्रेन–रूस युद्ध असम्भव लक्ष्यों पर टिका रहा। रूस ने कीव में शासन परिवर्तन चाहा; यूक्रेन ने सम्पूर्ण भू–भाग की वापसी, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, पर ज़ोर दिया। पश्चिमी देशों ने, विशेषकर अमेरिका ने, रूस की युद्ध क्षमता तोड़ने के लिए लगातार कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए। लेकिन वर्षों की लड़ाई के बाद स्थिति यह है:

-

रूस अनुकूलित हो चुका है—उसने व्यापार को एशिया की ओर मोड़ा, खासकर भारत और चीन के साथ।

-

यूक्रेन पूरी तरह पश्चिमी मदद पर निर्भर है, जबकि अमेरिका और यूरोप में थकान साफ दिखने लगी है।

-

मोरचे पर गतिरोध है—थोड़ी–थोड़ी ज़मीन के लिए भारी रक्तपात हो रहा है, निर्णायक जीत कहीं नहीं।

इस राह पर चलते रहने का मतलब है केवल और अधिक मौत, विस्थापन और विनाश। स्थायी शान्ति के लिए राजनीतिक कल्पना ज़रूरी है।

भारत की अनूठी स्थिति

भारत अकेला ऐसा महाशक्ति है जिसके पास विश्वसनीयता, सम्बन्ध और हित तीनों हैं, जो इस प्रक्रिया को दिशा दे सकता है।

-

रूस से ऐतिहासिक सम्बन्ध: शीतयुद्ध से ही भारत और रूस करीबी साझेदार रहे हैं—रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति में। मॉस्को के लिए नई दिल्ली पश्चिमी अलगाव का सन्तुलन है।

-

वैश्विक दक्षिण में विश्वसनीयता: नाटो देशों के विपरीत, भारत को युद्धरत पक्ष नहीं माना जाता। उसकी लगातार वार्ता और संप्रभुता की पुकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में गूंजती है।

-

शान्ति के प्रति प्रतिबद्धता: भारत ने न तो रूस के आक्रमण का समर्थन किया, न नाटो विस्तार का। संयुक्त राष्ट्र में उसके abstain वोट इसीलिए रहे ताकि मध्यस्थता की सम्भावना बची रहे।

यही स्थिति भारत को पुल का काम करने योग्य बनाती है—रूस और पश्चिम के बीच, और यूक्रेन की संप्रभुता तथा रूस की सुरक्षा चिन्ताओं के बीच।

यूक्रेन क्या कदम उठा सकता है

यद्यपि समाधान सबकी भागीदारी से होगा, यूक्रेन एकतरफ़ा पहल करके वातावरण बदल सकता है:

-

संविधान संशोधन: नाटो सदस्यता का प्रावधान हटाना। इससे भविष्य में प्रवेश नहीं रुकेगा, पर रूस की मूल चिन्ता को शान्त करेगा। नाटो ने वैसे भी कोई समयरेखा नहीं दी है।

-

संघीय ढाँचा: क्षेत्रों को स्वायत्तता, भाषा और संस्कृति के अधिकार देकर विविधता को मान्यता दी जा सकती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक संघीय ढाँचों से यह सम्भव है।

-

विवादित क्षेत्रों पर जनमत संग्रह: क्रीमिया, दोनेत्स्क और लुहान्स्क जैसे इलाक़ों को युद्धमुक्त कर, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत कराया जा सकता है। भारत, नेपाल, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शान्ति–सेना भेज सकते हैं।

-

शरणार्थियों की वापसी और नया जनादेश: सैनिक वापसी और शरणार्थियों की घर–वापसी के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की संविधान संशोधन पर नया जनादेश ले सकते हैं।

क्यों प्रतिबन्ध पर्याप्त नहीं हैं

व्हाइट हाउस लगातार प्रतिबन्धों को ही हथियार बना रहा है। लेकिन प्रतिबन्ध राजनीतिक समाधान नहीं होते—ये आर्थिक हथियार होते हैं, जो प्रतिद्वन्द्वी की सैन्य शक्ति घटाने के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने रूस को झुकाया नहीं, न ही वार्ता को निकट लाया। उल्टे, प्रतिबन्धों ने रूस को चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ और गहरे जोड़ दिया।

इसलिए प्रतिबन्धों को केन्द्र में रखना सैन्य सोच को लम्बा खींचने जैसा है। यह रूस की अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकता है, पर शान्ति का रोडमैप नहीं देता।

भारत शान्ति–मध्यस्थ के रूप में

आज आवश्यकता है ऐसे मध्यस्थ की जो मास्को में सम्मानित हो, कीव में विश्वसनीय हो और वॉशिंगटन–ब्रसेल्स में गंभीरता से लिया जाए। यह भूमिका केवल भारत निभा सकता है।

भारत नाभिकीय शक्ति है, लोकतन्त्र है, अमेरिका का Quad साझेदार है और साथ ही रूस का दशकों पुराना मित्र भी।

अपने विशेष सम्बन्धों का उपयोग कर भारत रूस को यह अहसास दिला सकता है कि लम्बे समय तक युद्ध चलाना उसके हित में नहीं। साथ ही भारत कीव को प्रेरित कर सकता है कि वह व्यावहारिक सुधार करे—संघीय ढाँचा, संवैधानिक संशोधन, जनमत संग्रह—जिनसे संप्रभुता नहीं टूटेगी, पर गतिरोध टूटा जा सकेगा।

भारत और नेपाल जैसे देशों की शान्ति सेनाएँ इस प्रक्रिया को वैधता देंगी, इसे “तटस्थ दक्षिण एशियाई छाप” प्रदान करेंगी।

निष्कर्ष: हथियार नहीं, राजनीति से शान्ति

यूक्रेन–रूस युद्ध साबित कर रहा है कि आधुनिक युद्ध परेड से समाप्त नहीं होते—वे गतिरोध, समझौता और थके हुए जनसमुदाय में समाप्त होते हैं। प्रश्न यही है: और कितनी तबाही के बाद नेता यह स्वीकारेंगे?

भारत इस स्वीकारोक्ति का सूत्रपात कर सकता है। एक प्रो–पीस (शान्ति–समर्थक) शक्ति के रूप में—जो मास्को में भरोसेमन्द, ग्लोबल साउथ में वैध और पश्चिम में सम्मानित है।

अमेरिका को अब लगातार कड़े प्रतिबन्धों के सपने देखने के बजाय यह अवसर पहचानना चाहिए: भारत के साथ मिलकर रूस और यूक्रेन को राजनीतिक समाधान की ओर ले जाना।

यही वह रास्ता है जिससे मौत, विस्थापन और विनाश का चक्र टूटेगा, और पुनर्निर्माण, मेल–मिलाप तथा शान्ति का नया अध्याय शुरू होगा।

Federalism and Ethnic Rights: Why Ukraine Must Take the Political Initiative

As the Ukraine–Russia war grinds on with no decisive end in sight, much of the debate has focused on military aid, sanctions, and battlefield dynamics. Yet beneath the geopolitics lies a deeper question: what kind of state will Ukraine become if peace is ever to take hold? President Volodymyr Zelensky, more than any other leader, has the most to lose in this conflict—but he also has the widest political room to maneuver. By taking bold, unilateral steps, Kyiv could reshape the conflict and build a pathway toward reconciliation.

The Ethnic Russian Question

Ukraine is a diverse country. Alongside ethnic Ukrainians, it is home to significant Russian-speaking populations, particularly in Crimea, Donetsk, Luhansk, and parts of Kharkiv and Odessa. Since independence in 1991, the balance between Ukrainian identity and Russian linguistic–cultural rights has been contentious. Policies aimed at strengthening Ukrainian language and national identity were often perceived by ethnic Russians as eroding their rights.

For example:

-

Language laws passed after 2014 restricted the use of Russian in schools and administration, prompting backlash in eastern regions.

-

Cultural tensions deepened as political narratives increasingly defined Ukrainian identity in opposition to Russia.

While these moves were often motivated by legitimate fears of Russian influence and interference, they also alienated communities within Ukraine. Moscow exploited these grievances as a pretext for intervention. Refusing to address them now only prolongs the conflict.

Lessons from Other Major Powers

Ukraine is not alone in confronting ethnic tensions. Other major powers have faced—and continue to face—similar dilemmas:

-

India–Nepal: Roughly a decade ago, Nepal’s attempt to finalize a new constitution sparked tensions with India. Provisions risked marginalizing the Madhesi population—people of Indian origin living in Nepal’s southern plains. India, despite being Nepal’s closest partner, resorted to trade and transit disruptions to press Kathmandu to consider Madhesi concerns. Today, despite those disputes, India and Nepal maintain some of the warmest bilateral ties in South Asia. The lesson: grievances must be acknowledged, even among friends.

-

China–Indonesia: In Southeast Asia, ethnic Chinese minorities have long faced discrimination. During periods of unrest, including the 1998 riots in Indonesia, ethnic Chinese communities bore the brunt of violence. China, a major power, has limited ability to protect co-ethnics abroad, but these events remain etched in Beijing’s diplomatic memory. The lesson: ignoring minority grievances creates instability that external actors will inevitably exploit.

-

Ukraine–Russia: By comparison, Russia’s use of ethnic grievances in Ukraine is both opportunistic and strategic. Yet the grievances themselves—about language, culture, and political voice—are real. To dismiss them as purely fabricated is to miss an opportunity for reconciliation.

Why Zelensky Has the Most Room to Act

Unlike Russia, which is locked into maximalist goals, or the West, which is constrained by alliance politics, Ukraine’s leadership has flexibility. Zelensky could initiate unilateral reforms that would neither surrender sovereignty nor legitimize aggression, but would undercut Russia’s narrative and begin addressing genuine local grievances.

Such reforms could include:

-

Federalization: Restructuring Ukraine into a federal state where regions enjoy greater self-governance. This would allow eastern and southern oblasts more control over local policies.

-

Autonomy Guarantees: Providing political and administrative autonomy to areas with distinct ethnic or linguistic majorities.

-

Language and Cultural Rights: Ensuring Russian remains available in education, media, and local governance where communities demand it. Such rights could be enshrined in law and monitored by independent commissions.

These steps would not weaken Ukraine’s sovereignty. On the contrary, they would strengthen it by binding diverse populations into the state through recognition and respect.

The Strategic Value of Concessions

Critics will argue that such concessions reward aggression. But this misses the broader strategic calculation:

-

By voluntarily offering federalization and cultural rights, Kyiv seizes the moral high ground.

-

It deprives Moscow of one of its main justifications for intervention.

-

It signals to the international community that Ukraine is committed to peace and inclusivity, regardless of external pressure.

Moreover, history shows that inclusive governance stabilizes multiethnic states. Switzerland thrives on federalism. Canada has navigated French–English divides through autonomy and cultural protections. India’s own federal structure, despite strains, has allowed linguistic and cultural diversity to flourish. Ukraine, facing a far more existential challenge, could benefit from similar institutional creativity.

Conclusion: The Road Ahead

Ukraine’s long-term stability cannot be secured solely through weapons or sanctions. Even if Russia were weakened militarily, unresolved ethnic grievances would remain a fault line for future instability. President Zelensky has both the legitimacy and the political space to act unilaterally.

By pledging federalism, autonomy, and cultural rights for ethnic Russians within Ukraine, Kyiv could begin to transform the conflict. Such moves would not represent surrender, but statesmanship—choosing to confront root causes rather than perpetuate endless cycles of war.

For Ukraine to move forward, it must recognize that true sovereignty comes not just from defending borders but from respecting the diversity within them.

संघीय ढाँचा और जातीय अधिकार: क्यों यूक्रेन को राजनीतिक पहल करनी चाहिए

यूक्रेन–रूस युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के खिंचता जा रहा है। चर्चा का अधिकांश भाग सैन्य सहायता, प्रतिबंधों और युद्धक्षेत्र की स्थिति पर केंद्रित रहा है। लेकिन असली प्रश्न गहराई में है: यदि कभी शांति स्थापित होनी है, तो यूक्रेन किस तरह का राष्ट्र बनेगा? राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की इस संघर्ष में सबसे अधिक दाँव पर लगाए बैठे हैं—लेकिन उनके पास ही सबसे अधिक राजनीतिक जगह भी है। यदि वे साहसी और एकतरफ़ा कदम उठाएँ, तो कीव इस संघर्ष की दिशा बदल सकता है और मेल–मिलाप का रास्ता खोल सकता है।

जातीय रूसी प्रश्न

यूक्रेन एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ यूक्रेनियों के साथ बड़ी संख्या में रूसी भाषी आबादी भी है—विशेषकर क्रीमिया, दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खारकीव और ओडेसा में। 1991 की स्वतंत्रता के बाद से ही यूक्रेनी पहचान और रूसी भाषाई–सांस्कृतिक अधिकारों के बीच तनाव बना रहा है।

उदाहरण के लिए:

-

भाषा कानून (2014 के बाद) ने स्कूलों और प्रशासन में रूसी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाई, जिससे पूर्वी क्षेत्रों में असंतोष गहरा हुआ।

-

सांस्कृतिक तनाव भी बढ़ा, क्योंकि राजनीतिक विमर्श में यूक्रेनी पहचान को अक्सर रूस के विरोध में परिभाषित किया जाने लगा।

ये नीतियाँ कई बार रूस के हस्तक्षेप के भय से प्रेरित थीं, लेकिन इससे स्थानीय समुदायों को疎चित किया गया। रूस ने इन्हीं शिकायतों को हस्तक्षेप के बहाने में बदल दिया। अब इन्हें नज़रअंदाज़ करना केवल संघर्ष को लंबा करेगा।

अन्य महाशक्तियों से सीख

यूक्रेन अकेला ऐसा देश नहीं है, जहाँ जातीय तनाव मौजूद हो। अन्य महाशक्तियाँ भी इससे जूझ चुकी हैं:

-

भारत–नेपाल: लगभग एक दशक पहले नेपाल का नया संविधान तैयार करते समय मधेशी (भारतीय मूल के लोग) के हाशियाकरण की आशंका बनी। भारत ने, जो नेपाल का सबसे करीबी साझेदार है, व्यापार और आवाजाही में बाधा डालकर काठमांडू पर दबाव बनाया। आज दोनों देशों के रिश्ते फिर भी क्षेत्र में सबसे घनिष्ठ बने हुए हैं। शिक्षा: शिकायतों को स्वीकार करना ज़रूरी है—even among friends.

-

चीन–इंडोनेशिया: दक्षिण–पूर्व एशिया में चीनी मूल के समुदायों ने दशकों तक भेदभाव झेला। 1998 के दंगों में इंडोनेशिया में चीनी समुदाय हिंसा का शिकार बना। बीजिंग सीमित ही मदद कर पाया, लेकिन ये घटनाएँ चीन की कूटनीतिक स्मृति में स्थायी हैं। शिक्षा: अल्पसंख्यक अधिकारों की अनदेखी अस्थिरता पैदा करती है।

-

यूक्रेन–रूस: यहाँ रूस ने जातीय शिकायतों का राजनीतिक लाभ उठाया। लेकिन शिकायतें—भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की—वास्तविक थीं। उन्हें पूरी तरह “गढ़ी हुई” बताना मेल–मिलाप की सम्भावना को ही नकारना है।

क्यों ज़ेलेन्स्की के पास सबसे अधिक गुंजाइश है

रूस अधिकतम लक्ष्य पर अड़ा हुआ है, पश्चिमी देश गठबंधनों में बँधे हैं। लेकिन यूक्रेन की नेतृत्वकारी स्थिति अपेक्षाकृत लचीली है। ज़ेलेन्स्की एकतरफ़ा सुधार लागू कर सकते हैं, जो न तो संप्रभुता छोड़ना होगा, न आक्रमण को वैध करना—बल्कि रूस की कथा को कमजोर करेगा और स्थानीय शिकायतों का समाधान करेगा।

ऐसे सुधारों में शामिल हो सकते हैं:

-

संघीय ढाँचा: यूक्रेन को संघीय राज्य बनाना, जहाँ क्षेत्रों को अधिक स्वशासन मिले।

-

स्वायत्तता की गारंटी: जातीय या भाषाई बहुलता वाले इलाकों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देना।

-

भाषा और सांस्कृतिक अधिकार: रूसी भाषा को शिक्षा, मीडिया और स्थानीय शासन में मान्यता देना, जहाँ समुदाय इसकी माँग करे। यह अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित हों और स्वतंत्र आयोग इसकी निगरानी करे।

ये कदम यूक्रेन की संप्रभुता को कमज़ोर नहीं करेंगे, बल्कि मज़बूत करेंगे—क्योंकि विविध आबादी को सम्मान देकर ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है।

रियायतों का रणनीतिक मूल्य

आलोचक कह सकते हैं कि ऐसे कदम आक्रमण को पुरस्कृत करने जैसे होंगे। लेकिन यह रणनीतिक दृष्टिकोण से गलत है:

-

इन सुधारों से कीव नैतिक बढ़त लेगा।

-

मॉस्को से उसके हस्तक्षेप का प्रमुख बहाना छिन जाएगा।

-

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश जाएगा कि यूक्रेन समावेशिता और शांति के लिए गंभीर है।

इतिहास बताता है कि समावेशी शासन बहुजातीय राष्ट्रों को स्थिर करता है। स्विट्ज़रलैंड संघीय ढाँचे से सफल है। कनाडा ने फ्रेंच–अंग्रेज़ी तनाव को स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों से संभाला। भारत ने अपनी भाषाई–सांस्कृतिक विविधता को संघीय संरचना से फलने–फूलने दिया। यूक्रेन, जो और भी गम्भीर चुनौती झेल रहा है, ऐसे ही संस्थागत नवाचार से लाभान्वित हो सकता है।

निष्कर्ष: आगे का रास्ता

यूक्रेन की दीर्घकालीन स्थिरता केवल हथियारों या प्रतिबंधों से सुरक्षित नहीं हो सकती। भले ही रूस को सैन्य रूप से पीछे धकेला जाए, unresolved जातीय शिकायतें भविष्य की अस्थिरता का स्रोत बनी रहेंगी। राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की के पास वैधता भी है और राजनीतिक गुंजाइश भी।

संघीय ढाँचे, स्वायत्तता और जातीय रूसी समुदायों के भाषाई–सांस्कृतिक अधिकारों को स्वीकार कर यूक्रेन संघर्ष को रूपान्तरित कर सकता है। यह आत्मसमर्पण नहीं बल्कि राजनीतिक दूरदर्शिता होगी—जड़ों को छूने का प्रयास, न कि अंतहीन युद्ध को जारी रखने का।

सच्ची संप्रभुता केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि भीतर की विविधता के सम्मान से आती है। यूक्रेन यदि आगे बढ़ना चाहता है, तो यही उसका मार्ग है।

Three Political Moves That Could End the Ukraine–Russia War

More than three years into the Ukraine–Russia war, the battlefield remains locked in attrition, cities continue to be devastated, and millions remain displaced. Western policymakers obsess over sanctions and weapons deliveries, while Moscow insists on its security demands. But the most overlooked fact is this: the war could be brought closer to an end not by military escalation, but by three unilateral political moves from President Volodymyr Zelensky himself.

It is not India’s oil purchases from Russia—or any other external factor—that sustains the conflict. The core issue lies in Ukraine’s internal political posture. Unless Kyiv demonstrates flexibility, the war will continue to grind on, regardless of how much money or weaponry the West pours in.

Move One: A Fresh Democratic Mandate

Zelensky came to power in 2019 with a landslide majority, promising to end the war in Donbas through dialogue. That promise remains unfulfilled. Instead, the war has escalated into the most destructive European conflict since World War II.

A first step forward would be for Zelensky to pledge new elections once conditions permit—not only for his own mandate but also for constitutional reforms. This would provide legitimacy to any political compromise that follows. In a democracy, major concessions on sovereignty, governance, or territorial arrangements require the explicit backing of the people. Without it, any peace deal risks being labeled illegitimate.

Ukraine’s democracy is strong enough to withstand such a process, and a renewed mandate would give Zelensky both the authority and political cover to take difficult decisions.

Move Two: Federalism, Autonomy, and Cultural Rights

The second political move involves restructuring the Ukrainian state. Since independence in 1991, Ukraine has struggled with its linguistic and cultural diversity. Ethnic Russians and Russian speakers in eastern and southern Ukraine have long expressed concerns about marginalization. Language laws passed after 2014 restricted the use of Russian in schools and public life, heightening perceptions of exclusion.

A federal Ukraine could resolve these tensions. Granting autonomy to regions, language and cultural rights, and stronger local self-governance would integrate diverse communities into the Ukrainian state rather than push them toward separatism.

Federal models have stabilized other diverse countries. Canada used autonomy and bilingual rights to navigate Quebec’s separatist impulses; India’s federalism has accommodated dozens of linguistic states; Switzerland thrives on a multiethnic, multilingual federation. Ukraine could borrow from these examples to create a more inclusive, durable union.

Such reforms would also deprive Russia of one of its most potent narratives—that it must “protect” Russian speakers abroad. By addressing grievances internally, Kyiv would undercut Moscow’s justification for intervention.

Move Three: Referenda on Disputed Territories

The most controversial but potentially decisive move would be to agree to referenda in disputed territories—Crimea, Donetsk, Luhansk, and potentially others—after demilitarization and under international supervision.

Residents could be given three choices:

-

Remain within a federal Ukraine with enhanced autonomy.

-

Declare independence as separate states.

-

Join Russia.

Internationally monitored referenda would give legitimacy to the outcome, unlike Russia’s unilateral annexations. It would also align with the principle of self-determination, which, though contested in international law, has resolved conflicts elsewhere—from South Sudan to East Timor.

Of course, referenda are risky and contentious. They could ratify Russia’s territorial gains. But refusing them outright ensures permanent conflict. By opening the door to popular choice, Ukraine would position itself as the democratic actor willing to let people decide—while putting the onus on Russia to allow fair processes.

Why These Moves Matter

Critics will argue that these steps amount to concessions. But the alternative is indefinite war, mounting destruction, and Ukraine’s slow exhaustion. The West cannot sustain endless financial and military aid without political progress. Russia cannot be defeated militarily without intolerable escalation.

These three political moves—a fresh mandate, federalism with autonomy and rights, and referenda in disputed regions—could break the deadlock. They would not guarantee peace overnight, but they would create a framework for negotiation that no military strategy has yet delivered.

Conclusion: Peace Requires Political Courage

Wars end when political leaders find the courage to do what is hard but necessary. Zelensky, more than any other figure, holds the key. By renewing his mandate, restructuring Ukraine into a truly federal state, and allowing people in disputed territories to decide their future, he could reframe the conflict and move it from endless destruction to meaningful dialogue.

It is not oil imports from India or sanctions from Washington that will decide Ukraine’s fate. It is whether Kyiv is willing to make the political moves that turn war into peace.

तीन राजनीतिक कदम जो यूक्रेन–रूस युद्ध समाप्त कर सकते हैं

तीन वर्ष से अधिक समय से जारी यूक्रेन–रूस युद्ध न तो निर्णायक जीत दे पाया है और न ही स्थायी समाधान। युद्धभूमि थमकर थकाऊ स्थिति में है, शहर तबाह हो रहे हैं और लाखों लोग विस्थापित हैं। पश्चिमी नीतिनिर्माता प्रतिबंधों और हथियारों की आपूर्ति पर ज़ोर दे रहे हैं, जबकि मास्को अपनी सुरक्षा माँगों पर अड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है: यह युद्ध सैन्य वृद्धि से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की के तीन एकतरफ़ा राजनीतिक कदमों से समाप्ति की ओर जा सकता है।

यह भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का मुद्दा नहीं है। असल समस्या यह है कि ज़ेलेन्स्की इन राजनीतिक कदमों को उठाने से इंकार कर रहे हैं। जब तक कीव लचीलापन नहीं दिखाता, युद्ध चलता रहेगा, चाहे पश्चिम कितनी भी धनराशि या हथियार भेजे।

कदम पहला: नया लोकतांत्रिक जनादेश

ज़ेलेन्स्की 2019 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए थे और वादा किया था कि डोनबास युद्ध का समाधान संवाद से करेंगे। लेकिन आज युद्ध और भी विनाशकारी बन चुका है।

पहला कदम होना चाहिए कि ज़ेलेन्स्की नए चुनाव का वादा करें—न केवल अपने लिए बल्कि संवैधानिक सुधारों के लिए भी। ऐसा करने से किसी भी राजनीतिक समझौते को वैधता मिलेगी। लोकतंत्र में संप्रभुता, शासन व्यवस्था या भू–सीमा से जुड़े बड़े फैसलों के लिए जनता की सीधी स्वीकृति आवश्यक है। बिना जनादेश, कोई भी शांति समझौता “अवैध” कहकर ख़ारिज किया जा सकता है।

यूक्रेन की लोकतांत्रिक ताक़त इतनी है कि वह इस प्रक्रिया को झेल सके, और नया जनादेश ज़ेलेन्स्की को कठिन निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार देगा।

कदम दूसरा: संघीय ढाँचा, स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार

दूसरा कदम होगा यूक्रेन के राज्य ढाँचे में बदलाव। 1991 की स्वतंत्रता के बाद से ही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को लेकर तनाव बना रहा। पूर्वी और दक्षिणी इलाक़ों में रूसी भाषी समुदायों ने अक्सर उपेक्षा की शिकायत की। 2014 के बाद बने भाषा कानूनों ने स्कूलों और सार्वजनिक जीवन में रूसी के प्रयोग को सीमित कर दिया, जिससे असंतोष बढ़ा।

एक संघीय यूक्रेन इस समस्या का समाधान हो सकता है। प्रदेशों को अधिक स्वशासन देना, भाषा और संस्कृति के अधिकार सुनिश्चित करना, और स्थानीय शासन को मज़बूत करना विविध समुदायों को राज्य के भीतर जोड़कर रखेगा, अलगाव की ओर नहीं धकेलेगा।

दुनिया के कई देश बहुजातीयता को संघीय ढाँचे से स्थिर बना पाए हैं। कनाडा ने क्यूबेक की अलगाववादी प्रवृत्तियों को स्वायत्तता और द्विभाषी अधिकारों से संभाला; भारत ने दर्जनों भाषाई राज्यों को संघीय ढाँचे में समेटा; स्विट्ज़रलैंड बहुभाषी, बहुजातीय संघीयता पर फला–फूला। यूक्रेन भी इनसे सीख सकता है।

ऐसा करने से रूस का सबसे बड़ा बहाना भी छिन जाएगा—कि उसे “रूसी भाषी लोगों की रक्षा” करनी है।

कदम तीसरा: विवादित क्षेत्रों पर जनमत संग्रह

सबसे विवादास्पद लेकिन निर्णायक कदम होगा विवादित क्षेत्रों—क्रीमिया, डोनबास, लुहान्स्क आदि—में जनमत संग्रह कराना। यह प्रक्रिया युद्धमुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के बाद होनी चाहिए।

लोगों को तीन विकल्प दिए जा सकते हैं:

-

संघीय यूक्रेन के भीतर रहना, स्वायत्तता के साथ।

-

स्वतंत्र राष्ट्र बनना।

-

रूस में शामिल होना।

अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हुए जनमत संग्रह से परिणाम को वैधता मिलेगी, जबकि रूस के एकतरफ़ा विलय की तरह इसे विवादित नहीं माना जाएगा। यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के करीब होगा, जिसने दक्षिण सूडान और पूर्वी तिमोर जैसे मामलों में काम किया।

बेशक, इसमें जोखिम हैं। परिणाम रूस के पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह इनकार करना स्थायी संघर्ष का नुस्ख़ा है। लोकतांत्रिक विकल्प खोलकर कीव यह दिखा सकता है कि वह जनता पर भरोसा करता है, जबकि दबाव रूस पर आ जाएगा।

क्यों ज़रूरी हैं ये कदम

आलोचक कह सकते हैं कि ये कदम रियायतें हैं। लेकिन विकल्प है—अनिश्चितकालीन युद्ध, विनाश और थकान। पश्चिम असीमित सहयोग नहीं दे सकता, रूस को भी बिना असहनीय वृद्धि के हराया नहीं जा सकता।

ये तीन राजनीतिक कदम—नया जनादेश, संघीय ढाँचा और अधिकार, और विवादित क्षेत्रों पर जनमत संग्रह—गतिरोध तोड़ सकते हैं। ये तुरंत शांति नहीं देंगे, लेकिन वार्ता की राह खोलेंगे, जो अब तक सैन्य रणनीति से असम्भव रही है।

निष्कर्ष: शांति के लिए राजनीतिक साहस चाहिए

युद्ध तब समाप्त होते हैं जब राजनीतिक नेता कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने का साहस दिखाते हैं। आज यह जिम्मेदारी सबसे अधिक ज़ेलेन्स्की पर है। यदि वे नया जनादेश लें, यूक्रेन को संघीय ढाँचे में ढालें, और विवादित क्षेत्रों में जनता को विकल्प दें, तो वे युद्ध को विनाश से संवाद की ओर मोड़ सकते हैं।

यह भारत का तेल आयात या वाशिंगटन के प्रतिबंध नहीं हैं जो युद्ध की दिशा तय करेंगे। असली सवाल यह है कि क्या कीव राजनीतिक कदम उठाने के लिए तैयार है।

No comments:

Post a Comment